Feuchter Keller, was tun?

Die Haustrocknung.ch GmbH mit Sitz im Kanton Bern ist seit 2010 auf feuchte Keller spezialisiert. In diesem Ratgeber erfahren Sie, warum Keller feucht werden und was Sie dagegen tun können.

Startseite › Ratgeber › Feuchter Keller

Ursachen und Lösungen für feuchte Keller

Kernaussagen

- Lassen Sie feuchte Keller zuerst von Bausachverständigen begutachten und beginnen Sie erst mit Sanierungsmassnahmen, wenn eindeutig feststeht, warum der Keller feucht ist.

- Der Einsatz von Bautrocknern kann das Feuchtigkeitsproblem verschlimmern und zu einer Schädigung der Bausubstanz führen.

- Die elektrophysikalische Mauerentfeuchtung kann kostengünstig installiert werden und trocknet die Bausubstanz bis runter auf die Kellersohle.

1. Warum ist der Keller feucht?

Die häufigsten Ursachen für feuchte Keller sind kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden, Kondensation sowie mangelhafte Installationen am Haus und Schäden an der Gebäudehülle. Drückende Feuchtigkeit ist hingegen nur selten das Problem. Meist überlagern sich mehrere Feuchtigkeitsquellen.

Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, Bausachverständige zu Rate zu ziehen, um die tatsächlichen Feuchtigkeitsursachen ausfindig zu machen. In den folgenden Abschnitten erläutern wir die einzelnen Ursachen im Detail.

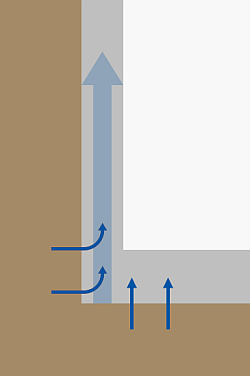

Dieser Effekt ist neben der Kondensation die wohl häufigste Ursache für Feuchtigkeit im Keller. Der eigentliche Grund für aufsteigende Feuchtigkeit ist nicht die Undichtigkeit der Kellerwand, sondern die physikalischen Eigenschaften der Bausubstanz. Die naturgemäss elektrisch negativ geladene Wand fördert das Aufsteigen der Feuchtigkeit innerhalb der Wand.

Hierbei kondensiert Feuchtigkeit an kalten Wandoberflächen, wo es mit der Zeit zu Folgeschäden, wie Befall mit Schimmelpilzen, kommen kann. Kondensat entsteht häufig durch falsches Lüften: Warme Luft kann deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte und gibt die Feuchtigkeit als Kondensat an die Wand ab.

Deshalb sollte nur gelüftet werden, wenn es draussen kühler ist als drinnen. Sonst kommt mit der warmen Luft Feuchtigkeit ins Haus, die dann an den kühleren Wandoberflächen kondensiert, ähnlich wie an der Aussenseite einer kühlen Glasflasche.

Mangelhafte Installationen sind leider häufig. Dazu gehören externe Regenwasseranlagen wie Wasserfässer, Regenrinnen, Fallrohre und Flachdächer; der schlechte Zustand von Ziegeln, Steinen, Mörtel, Mauersockeln, Verputz, wetterfesten Anstrichen und Silikonfugen; Schwachstellen in der Wandkonstruktion, wie Risse im Mauerwerk oder in Abdeckungen; an das Mauerwerk angrenzende Konstruktionen, die Wasser zum Mauerwerk leiten, einschliesslich undichter Fenster und Türen; Lage und Zustand von Lüftungen; Kamine und Regenabweisbleche; mechanische oder chemische Feuchtigkeitssperrschichten.

Drückende Feuchtequellen sind eher die Ausnahme. Sie sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Gebäude an einem ungünstigen Standort errichtet wurde. Zu den Quellen von drückender Feuchtigkeit gehören drückendes Hangwasser, Quellen oder Wasseradern in der Nähe des Gebäudes und ein Grundwasserspiegel, das periodisch ansteigt.

2. Wie können feuchte Keller saniert werden?

Für die erfolgreiche Sanierung eines feuchten Kellers muss die Feuchtigkeitsursache behoben und die Bausubstanz getrocknet werden: Kondensation lässt sich mit einer intelligenten Kellerlüftung beheben. In manchen Fällen kann sogar gezieltes Stoss-Lüften ausreichen. Dringt Wasser durch Risse und Löcher in der Gebäudehülle in die Bausubstanz ein, müssen diese Schäden behoben werden.

Bei Feuchtigkeit, die in den Kapillaren der Kellerwand aufsteigt, gibt es die Möglichkeit: der mechanischen oder elektrophysikalischen Horizontalsperre.

Bei einer drückenden Feuchtigkeitsquelle hilft oft nur noch eine grossflächige Vertikalsperre in Kombination mit einer Ringdrainage, die das Wasser vom Haus wegführt.

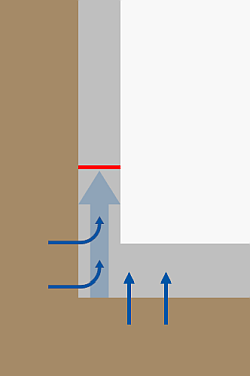

Prinzip: Das Einspritzen eines Dichtstoffes, der Einbau einer wasserdichten mechanischen oder elektrophysikalischen Sperrschicht verhindert zukünftig, dass Feuchtigkeit innerhalb der Kellerwand aufsteigen kann. Oberhalb der Horizontalsperre wird die Wand dauerhaft trocken.

Vorteile: Wasser kann nicht mehr höher aufsteigen als bis zur Horizontalsperre.

Nachteile: Bei mechanischen Horizontalsperren muss der Durchmesser der Kellerwand auf der gesamten Wandlänge vollständig durchquert werden. Dies ist ein tiefgreifender Eingriff in die Bausubstanz mit einem hohen Risiko für Folgeschäden.

Die Bereiche unterhalb der Horizontalsperre, wie der Kellerboden und die Fundamente, bleiben trotz Horizontalsperre weiterhin feucht. Die Horizontalsperre ist aufwändig und entsprechend kostenintensiv.

Falls die Wand zum Beispiel an einer Hanglage oberhalb der Horizontalsperre Feuchtigkeit abbekommt, muss man die Horizontalsperre mit einer Vertikalsperre ergänzen.

Verfahren: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Maueraustauschverfahren, Blecheinschlagverfahren, elektrophysikalische Mauerentfeuchtung (siehe nächsten Absatz)

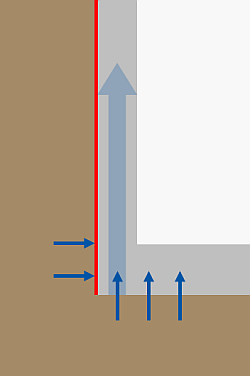

Prinzip: Eine grossflächige wasserdichte Sperrschicht, wie ein Bitumenanstrich oder Schlämmputz, dichten die Kellerwand von aussen oder innen her ab.

Vorteile: Die gesamte abgedichtete Fläche ist von eindringender Feuchtigkeit geschützt.

Nachteile: Die Kellerwand kann von unten her weiterhin feucht werden. Bei der innenseitigen Vertikalsperre bleibt die Wand aussen weiterhin feucht.

Bei einer wasserdichten Sperrschicht kann die Wand nicht mehr «atmen». Dies konserviert die Feuchtigkeit in der Wand und das Schimmelrisiko im Gebäude kann sich erhöhen.

Aussenseitige Vertikalsperren sind kostenintensiv, weil die gesamte Kellerwand freigelegt werden muss.

Verfahren: Bituminöse Beschichtungen (schwarze Wanne); mineralische Dichtungsschlämme; Dichtungsbahnen aus Bitumen, Kautschuk, PVC oder Polyethylen (K-Wanne); Flächen- und Schleier-Injektionen

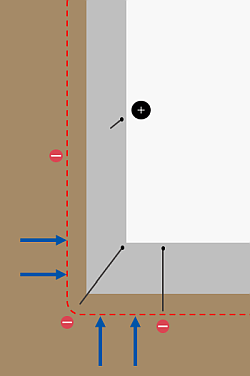

Prinzip: Wasser fliesst naturgemäss immer zum negativ geladenen Pol. Bei einem Baum fliesst das Wasser zum Beispiel von den elektrisch positiv geladenen Wurzeln, bis ganz nach oben, dorthin, wo die elektrisch negativ geladenen Blätter sind.

Elektroosmose: Die Installation einer niedrigen elektrischen Dauerspannung in der feuchten Kellerwand verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann. Die Restfeuchte verdunstet mit der Zeit, sodass die Kellerwand und die Fundamente dauerhaft trocken werden bis herunter in die Kellersohle.

Vorteile: Der Keller kann von innen her saniert werden. Es sind nur geringfügige bauliche Eingriffe in die Gebäudehülle erforderlich. Die elektrophysikalische Kellerentfeuchtung ist ein sehr günstiges Verfahren.

Nachteile: Nicht alle Systeme auf dem Markt sind bauwissenschaftlich anerkannt. Allfällige Schäden an der Gebäudehülle müssen zuerst saniert werden. Bei einer drückenden Feuchtigkeitsquelle muss die elektrophysikalische Kellerentfeuchtung mit anderen Abdichtungsverfahren ergänzt werden.

Aufsteigende Feuchtigkeit

Prinzip der Horizontalsperre

Prinzip der Vertikalsperre

Elektrophysikalische Sperre

3. Welches sind häufige Fehler bei feuchten Kellern?

Häufige Fehler bei der Sanierung von feuchten Kellern sind mangelhafte Analyse der Feuchtigkeitsursachen oder der lange Einsatz von Bautrocknern.

Der Einsatz von leistungsstarken Bautrockner kann im Falle von eindringender Feuchtigkeit das Feuchtigkeitsproblem verschlimmern. Denn die Feuchtigkeit der Kellerwand steht in einem Gleichgewicht mit der Feuchtigkeit des umgebenden Erdreichs. Wenn nun auf der Innenseite der Kellerwand aufgrund der Bautrockner mehr Feuchtigkeit verdunstet, zieht die Wand mehr Feuchtigkeit von aussen nach.

Zusammen mit der Feuchtigkeit gelangen Mineralsalze ins Mauerwerk. Diese Versalzung der Wand führt einerseits dazu, dass die Wand noch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Andererseits vergrössern die gelösten Salze ihr Volumen, wenn sie trocknen. Dies führt mit der Zeit zu Abplatzungen und grösseren Schäden auf der Wandinnenseite.

4. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?

Die elektrophysikalische Entfeuchtung mit DRYMAT® kostet bei einem Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 60 Quadratmetern etwa 15’000 bis 20’000 Franken. In dieser Schätzung sind alle Schritte des Auftrags enthalten, von der Analyse über die Installation bis hin zur Nachmessung 18 Monate nach der Installation. Zusätzlich fallen im Jahr Betriebskosten von ungefähr 50 Franken an. Es sind keine Wartungsarbeiten erforderlich. Sie kriegen eine Garantie von 10 Jahren.

Die Kosten für die Trockenlegung des gleichen Objekts mittels einer Drainage belaufen sich im Vergleich dazu auf eher 45’000 bis 60’000 Franken. Besonders ins Gewicht fallen dabei die Kosten für die Erdarbeiten.

Die elektrophysikalische Trocknung mit DRYMAT® ist risikofrei für Menschen und die Bausubstanz und greift nicht in die Gebäudestatik ein. Da der Einbau von DRYMAT® rückgängig gemacht werden kann, ist das Verfahren denkmalschutzgerecht. Das DRYMAT®-System funktioniert nach wissenschaftlich anerkannten Prinzipien und ist gemäss der ÖNORM B 3355-2 zertifiziert.

5. Zusammenfassung: Was tun bei einem feuchten Keller?

Lassen Sie feuchte Keller zuerst von Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln. Beginnen Sie erst mit Sanierungsmassnahmen, wenn eindeutig feststeht, warum der Keller feucht ist.

In vielen Fällen ist aufsteigende Feuchtigkeit in den Kapillaren der Kellerwand die Ursache. In diesem Fall ist die elektrophysikalische Kellerentfeuchtung mit DRYMAT® eine kostengünstige Lösung mit zertifizierter Erfolgsgarantie. Im Vergleich zu mechanischen Horizontalsperren hat DRYMAT® praktisch kein Risiko für Folgeschäden und kommt mit einer Garantie von 10 Jahren.

Bei Kondensation als Feuchtigkeitsursache helfen intelligente Kellerlüftungen, die gleichzeitig das Radon-Risiko minimieren. Im Falle einer drückenden Feuchtigkeitsquelle hilft oft nur noch eine grossflächige Vertikalsperre in Kombination mit einer Ringdrainage, die das Wasser vom Gebäude wegführt.

Kontaktieren Sie uns unverbindlich

Haben Sie weitere Fragen oder dürfen wir für Sie eine Offerte erstellen?

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Tobias Bayer

Geschäftsführer